Escribe: Sergio Pérez Músico / Gestor Cultural (@sergioperezconguitarra)

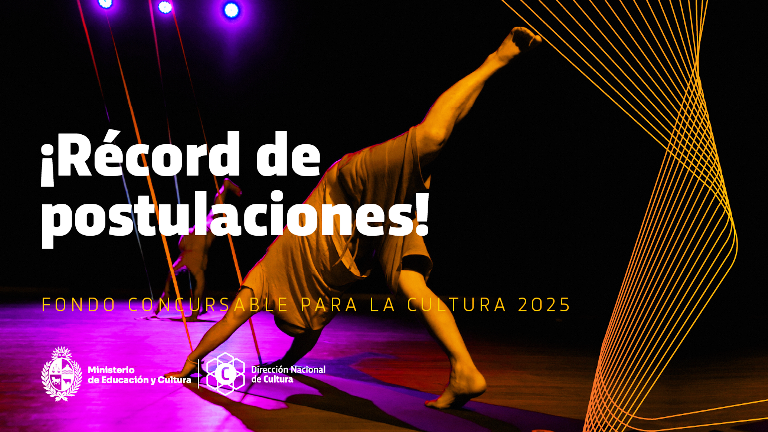

En esta vigésima edición del Fondo Concursable para la Cultura, convocado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se registró un récord histórico de 530 proyectos postulados.

De ese total, se informa que 193 propuestas correspondían a artistas emergentes, mientras que 338 eran iniciativas de profesionales consolidados. Asimismo, se reporta que 100 proyectos (aproximadamente) se declararon inclusivos, lo que equivale a un crecimiento del 54 % respecto a 2024.

(Las cifras específicas por categoría —como literarias, música, artes visuales— fueron divulgadas a posteriori en plataformas del MEC y redes sociales). La categoría con mayor número de postulaciones fue “Propuestas editoriales y literarias”, con 190 proyectos inscritos, seguida por Música (130), Artes Visuales (69), Teatro, circo y títeres (59), Danza (55) y Fotografía (28).

La convocatoria del Fondo Concursable 2025 se presenta como un momento de inflexión en el panorama cultural uruguayo. Con más de medio millar de proyectos recibidos, el impulso creativo muestra señales claras de vitalidad renovada.

Al mismo tiempo, el hecho de que la categoría literaria haya obtenido el liderazgo en número plantea interrogantes: ¿qué dinámicas explican este auge? ¿Se trata de una moda pasajera o de un cambio estructural en el ecosistema cultural?

Este artículo busca explorar ambas dimensiones: la celebración de un logro y la reflexión crítica sobre sus condiciones y desafíos.

Desde su origen en 2006, el Fondo ha sido una apuesta vigente del Estado para canalizar la creación artística y cultural en todos los rincones del país. Pero esta vigésima edición exhibe características singulares: nuevas definiciones de categorías, montos ajustados, y una convocatoria que amplió su radio de acción.

En particular, la redefinición de la categoría “Propuestas editoriales y literarias” —que hasta ahora estaba acotada— evidencia una decisión explícita de reconocer el peso de las letras.

Así, la primera razón de este crecimiento reside en una política pública más consciente: el MEC reconoce que los ejes tradicionales de la cultura —música, artes visuales, artes escénicas— conviven hoy con un campo literario cada vez más activo, profesionalizado y conectado a plataformas digitales y editoriales independientes.

El empuje también se vincula con la formación de nuevos agentes culturales, escritores autoeditados, colectivos de producción y distribución de libros que se apoyan en redes sociales, autopublicación, ferias independientes y comunidades lectoras en expansión. Otro factor clave es la diversificación de formatos y voces.

En los últimos años, el panorama literario uruguayo ha experimentado una expansión sostenida.

El aumento de autoras publicadas, la consolidación de editoriales independientes y la aparición de nuevas formas de escritura —como la crónica literaria, la autoficción o la poesía performática— delinean un campo más diverso y activo.

A su vez, la interacción entre literatura y medios digitales ha abierto espacios para proyectos que combinan palabra, imagen y sonido, revitalizando el vínculo entre creación, tecnología y público lector. Este escenario explica en parte el notable crecimiento de las propuestas editoriales y literarias dentro del Fondo Concursable para la Cultura 2025. Este fenómeno coincide con que el Fondo ha habilitado expresamente esta categoría ampliada, lo que actuó como estímulo para quienes antes veían barreras de acceso. En paralelo, la crisis global (pandemia, recesión, intensificación de lo digital) cumplió un rol paradójico: si bien generó dificultades económicas, también impulsó la introspección, la búsqueda de nuevas formas de creación, la autoedición y el activismo cultural. Este contexto dio lugar a que muchas personas vieron en la literatura un canal de expresión y de construcción comunitaria. Aunque el aumento de postulaciones refleja un momento de gran vitalidad, la cantidad no siempre se traduce en impacto cultural sostenido. La cifra récord de 190 propuestas literarias abre una oportunidad, pero también plantea desafíos: garantizar la calidad, la difusión y la permanencia de esas obras más allá del proceso de selección.

Muchos proyectos nacen con entusiasmo, pero necesitan redes de circulación, apoyo editorial y presencia territorial para llegar efectivamente a lectores, bibliotecas y centros educativos de todo el país.

Las letras se alzan ahora como protagonistas: en una convocatoria tradicionalmente dominada por la música y las artes escénicas, el hecho de que 190 proyectos se inscribieran en la categoría editorial/literaria marca una inflexión.

Este dato adquiere mayor relevancia si se considera que la categoría fue ampliada recientemente por el MEC, lo cual sugiere una sinergia entre demanda cultural real y reconocimiento estatal.

La cifra total de 530 postulaciones denota más que un mero incremento cuantitativo: es indicio de un cambio de paradigma en la producción cultural uruguaya.

Cuando los emergentes (193) y los profesionales consolidados (338) confluyen en una convocatoria tan plural, hablamos de un ecosistema que empieza a diluir las fronteras entre periferia y centro, entre juventud artística y trayectoria, entre creación literaria y otras disciplinas.

La ampliación de la categoría literaria no debe verse como un favor ocasional, sino como una medida estratégica que favorece la visibilidad de un sector hasta reciente tiempo relativamente marginal.

Esa decisión tuvo efectos: activó editoriales pequeñas, colectivos de escritoras, publicaciones en formato cine (forma alternativa de publicación literaria o artística, que en los últimos años se revalorizó como expresión cultural contemporánea y accesible), libros de artista, narrativas mixtas y propuestas discursivas que encuentran en plataformas digitales y en ferias independientes una circulación diferente a la tradicional.

La paridad entre creadores emergentes y consolidados también habla de un entorno más inclusivo. Los 100 proyectos declarados con esta característica (un 54 % más que en 2024) señalan que los criterios de participación —enfoques de género, territorio, discapacidad, colectivos minoritarios— comienzan a permear la lógica de financiación.

Este hecho incrementa la diversidad de voces y responde a una demanda social por pluralidad.

El contexto territorial también es relevante: si bien los datos no detallan por departamento en esta difusión, la apertura digital de la convocatoria, la difusión en redes sociales del MEC y la mayor preparación de gestores culturales fuera de Montevideo han favorecido una inscripción mayor desde el interior.

Esto contribuye a que la palabra literaria se despliegue más allá del circuito capitalino.

Sin embargo, el crecimiento plantea retos institucionales de peso. Una convocatoria de 530 proyectos exige mayor capacidad de evaluación, seguimiento, acompañamiento, difusión y posterior monitoreo de resultados. ¿Está el MEC preparado para gestionar esta expansión? ¿Los montos —hasta $400.000 para profesionales y $200.000 para emergentes— cubren adecuadamente los costos reales de producción, edición, difusión y distribución literaria? La magnitud del resumen contable no puede ocultar que cada proyecto implica trabajo autoral, edición, diseño, producción, logística, distribución, promoción y muchas veces desplazamiento geográfico.

En ese sentido, la cantidad de postulaciones puede ser señal de entusiasmo, pero también de un sistema que genera expectativas sin garantías de continuidad.

Por otra parte, la profesionalización creciente del mundo de las letras uruguayas —a través de posgrados, talleres de escritura, residencias, festivales de literatura, ferias independientes— ha fortalecido la capacidad de los autores para presentar proyectos con sentido y viabilidad.

Este efecto acumulado contribuye al número récord de postulaciones.

La literatura, además, ofrece un prisma simbólico: en un mundo saturado de imágenes y de contenidos efímeros, la palabra escrita retoma fuerza como marcador de identidad cultural, memoria y resistencia.

Este resurgir es tanto introspectivo como colectivo. Muchos proyectos literarios combinan con archivo, oralidad, historia local, patrimonio, tradiciones y nuevos formatos.

El arraigo al territorio, la investigación patrimonial, el rescate de tradiciones y la escritura intergeneracional son tendencias que explican que no solo se postule más, sino que se postule con un componente de significado profundo.

Y en ese marco, Uruguay parece estar transitando de lo local micro hacia lo nacional, y quizá más allá.

Pese a ello, queda por asegurar que la apuesta estatal no solo reciba proyectos, sino que los acompañe en su desarrollo, promoción y vinculación con el público lector y cultural.

Las editoriales independientes necesitan redes de distribución, ferias del libro en el interior, bibliotecas comunitarias bien equipadas, acceso escolar a nueva letra. Así, la convocación podría convertirse en verdadero germen de transformación cultural.

La cifra de 530 postulaciones no debe conducir a complacencia, sino a un llamado de atención: la oportunidad existe, el entusiasmo está allí, pero el desafío de las políticas culturales está en convertir el impulso en impacto.

En ese sentido, el récord es tanto celebración como responsabilidad. Este aluvión de creatividad —plasmado en 530 postulaciones al Fondo Concursable 2025 del MEC— es señal inequívoca de un momento propicio para la cultura uruguaya.

Las 190 propuestas literarias colocan a la palabra en el centro del debate cultural, mientras que la mayor participación de emergentes y la declaratoria de 100 proyectos inclusivos exponen un paisaje más diverso.

Pero el mérito no reside solo en llegar al volumen, sino en convertir ese volumen en trayectorias, en lectores, en comunidades y en legado. Lo verdadero reto ahora es acompañar con políticas sólidas, distribución equitativa y continuidad estructural.

En ese puente —entre entusiasmo y acción— se juega el futuro de nuestra literatura, de nuestra cultura, de nuestra memoria compartida.